運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

新着情報

| 2024年 4月1日 |  R6年4月分から年金額が、変わりました。 令和6年4月分(6月5日から順次年金額法律の規定により、原則2.7%の引き上げ、となりました。 |

|---|

| 2023年 4月1日 |  R5年4月分から年金額が、変わります! 令和5年4月分(6月15日(木曜)支払分)からの年金額法律の規定により、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は、令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、令和4年度から原則1.9%の引き上げとなりました。 なお、令和5年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月15日(月曜)にお支払いされます。 |

|---|

詳しくは、こちら

| 2023年 1月4日 |  コロナ禍の生活スタイルが通常に戻りつつある現在ですが、不幸にも感染した後遺症で人生が変わった方々からのご相談が最近見られます。 症状が酷く、慢性疲労症候群等へ移行された方も多いようです。 退職を余儀なくされた方、生活に支障があり就労困難な方は、ご相談ください! |

|---|

| 2022年 1月1日 |  「眼の障害」の認定基準が変わりました。朗報です! 令和4年1月1日から、「眼の障害」の認定基準を一部改正されました。 今2級の認定をお持ちの方は、1級になる可能性がございます。 まずは、当事務所にご相談くださいませ。 |

|---|

| 2021年 4月23日 |  新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の一部が改正されました。 へき地以外のワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣が可能になりました。 時限立法でR4年2月28日までの限定としています。 (厚生労働省HP) |

|---|

| 2020年 4月25日 |  新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。 具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。 これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。 また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)が送付されません。 障害状態確認届(診断書)は、来年以降改めて送付されます。 なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付される予定です。 (日本年金機構HP) |

|---|

日本年金機構HPより

| 2020年 4月10日 |  令和2年4月分(6月15日支払分)からの障害年金額は、法律の規定により、令和元年度から0.2%の増額となります。 詳しくは、下記ののページをご参考にして下さい。 |

|---|

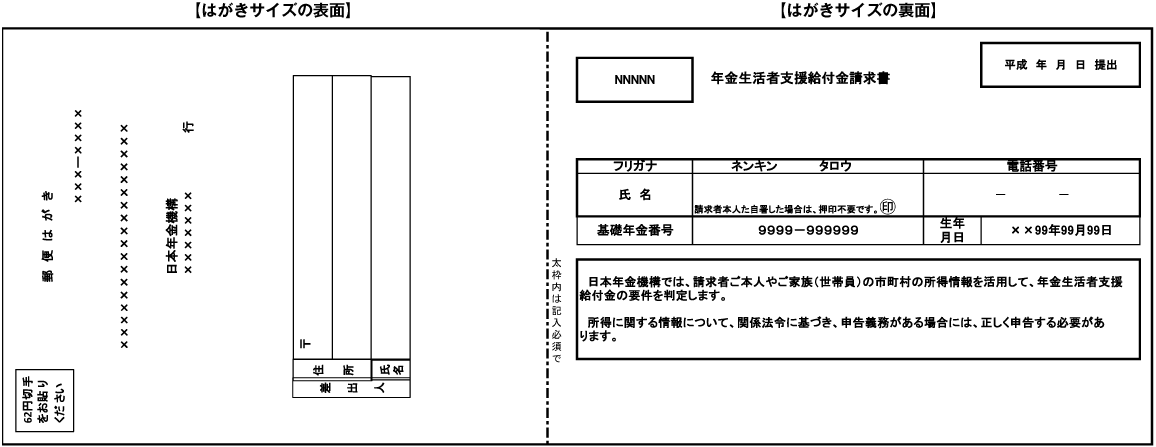

| 2019年 4月20日 |  H31年10月から「年金生活者支援給付金」が施行されます。 年金生活者支援給付金の制度とは・・・・ 消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。 消費税率が、現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。 障害基礎年金の1級、2級を受け取っている方は、対象になります。 「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。 所得での条件がありますが、請求しないともらえない制度です。 障害年金と同じですね。 「2019年4月1日時点ですでに障害年金を受給されている方で該当」する方は、日本年金機構から、9月頃に日本年金機構から手続きの案内が送られます。 「2019年4月2日以降に障害基礎年金の請求する方」は、あわせて「給付金の認定請求」を行います。 請求書以外添付書類は、原則不要です。 |

|---|

2019年4月1日時点ですでに障害年金を受給されている方で該当者

年金機構からの通知(見本)

2019年4月2日以降に障害基礎年金の請求する方

| 2019年 4月1日 |  H31年8月更新の方から変わります。 「障害状態確認届」がこれまでは、次回診断書提出年月の前月末に日本年金機構から送付されていました。 今回の変更により8月更新の方から、3ヶ月前に送付されてきます。 つまり、5月末に送付されてきます。 さらには、診断書の現症日が6月~8月の間で提出可能になります。 大きく変わりますね。 これにより、余裕をもって診断書作成の依頼ができます。 |

|---|

| 2018年 5月28日 |  新聞記事のトップ面 日本年金機構が、障害基礎年金の受給者約1000人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明しました。 障害の程度が軽いと判断して対象者には、特例的に1年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いています。 年金機構は、17年4月に認定業務を東京の障害年金センターに集約しました。 審査する医師も変わった結果、不認定の割合が増えたということです。 |

|---|

| 2017年10月31日 |  H29年12月1日より、「血液・造血器疾患による障害」の認定基準を一部改正いたします。 |

|---|

1. 認定のための検査項目を見直します。

| 分類区分の名称 | 検査項目の主な見直し箇所 |

| 「赤血球数」を削除し ↓ 「網赤血球数」を追加します。 |

2. 血栓・止血疾患 | 「凝固因子活性」を追加します。 |

| 3. 白血球系・造血器腫瘍疾患 (白血病、悪性リンパ湯、多発性骨髄腫 等) | 末梢血液中の「赤血球数」を ↓ 「ヘモグロビン濃度」に変更します。 |

2. 造血幹細胞移植についての規定を加えます。

- 「造血幹細胞移植」を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定します。

今回の改正により、診断書の方も変更になります。

| 2017年7月25日 |  H30年4月より、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。 これにより厚労省は、雇用達成率に向けた指導を徹底するとの事です。 「障害者を全く雇用していない企業のトップ」に対し、徹底した採用促進にあたる様です。 さらに、H30年4月に施行される「精神障害者の雇用義務化」に伴い、今年の後半より行政指導を徹底する方針です。 |

|---|

| 2017年1月21日 |  H28年11月28日に血液・造血器疾患の障害認定基準を検討されました。 厚労省は障害年金の認定(血液・造血器疾患による障害)に関する専門家会合で検討会を開きました。 医学の進歩により診断・治療法等の変化が著しいため、最新の医学的知見を認定基準に取り入れるのが目的です。 今後は3分類の見直しに加え主要症状及び定義の見直し、更に臨床所見や検査所見の見直しなどについて議論していく予定です。 又、造血幹細胞移植の取り扱いも検討課題とされました。 |

|---|

| 2016年8月1日 |  H28年7月15日に精神障害及び知的障害に係る認定において、ガイドラインが発表されました。 地域差による不公平が生じないようにするため、認定基準のガイドラインや医師に向けた診断書の記載要領等がまとめられました。 |

|---|

| 2016年4月1日 |  平成28年4月に改正行政不服審査法が施行されました。 これまで、不支給になった場合の審査請求は、通知を受けた翌日から60日以内とされていましたが、今回の法改正より「3ケ月以内」と延長されました。 |

|---|

| 2016年2月4日 |  平成29年4月に新組織設置の予定! 障害年金を申請して不支給となる結果に、かなりの地域差がありました。 日本年金機構は、これらの問題解消のため都道府県ごとに行っている審査を一元化する方針を決めました。 東京都内に「障害年金センター」(仮称)を設置する予定です。 請求の受付は、現状のまま変わりません。 具体的な内容が決定しましたら、お知らせいたします。 |

|---|

| 2016年2月4日 | 平成28年2月4日専門家検討会! 精神障害及び知的障害に係る認定において、ガイドラインを見直す検討会が行われました。 例えば更新の際、同じ診断書を提出して不支給になった方、又は下位等級への変更や等級非該当になった方等への慎重なる判定が、議論されました。 今後認定基準が、改善される予定です。 |

|---|

| 2016年2月22日 | 平成28年6月1日より改正です! 代謝疾患による障害の認定基準が、改正されました。 糖尿病について、必要な治療してもなおコントロール困難な方々の判定基準が改正です。  改正のポイントはこちらです。 改正のポイントはこちらです。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。 |

|---|

| 2016年1月5日 | 平成28年4月1日より適用! 労災保険法の傷病(補償)年金と厚生保険法の障害厚生年金の調整率が、H28年4月より引き上げられます。 現行の0.86~0.88に引き上げられます。 |

|---|

| 2015年9月1日 | 平成27年8月6日に第12回年金事業部会が開かれ、「健診日についての取扱い」を次のように纏められました。 「健診日」については、治療目的で医療機関を受診した日でないことから、原則として初診日としないことが適当となっています。 但し初めて治療目的で医療機関を受診した日を医証で証明することができない場合、又医学的見地から直ちに治療が必要と認められる場合は、本人から健診日を初診日とする申し出があれば、健診日を初診日とします。 そして健診日を証明する資料を求めると纏められました。 |

|---|

| 2015年6月1日 | 平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」を一部改正されました。 |

|---|

詳しくはそれぞれクリックしてご覧ください。

| 2015年3月1日 | 平成27年度の国民年金(基礎年金)の受給額が0.9%上がりました。 厚生労働省が、1月30日に平成27年度の年金額改定について発表しました。 基本的に0.9%引上げとなります。 老齢基礎年金の平成27年度における新規裁定者(67歳以下)の年金額は、月額64,400円~月額65,008円と608円上昇します。 障害基礎年金の額も上昇します。 |

|---|

| 2015年1月10日 | 平成27年1月から高額療養費制度が、変わりました。 高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担区分を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。 |

|---|

| 2014年6月1日 | 平成26年6月1日から「肝疾患による障害」の認定基準が一部改正されました。 これまで慢性肝炎は、原則として認定の対象ではありませんでしたが、検査項目の異常の数などにより障害の状態の場合は認定対象になります。 認定の対象なる障害は、以下のとおりです。 |

|---|

- 慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症

- 肝硬変症に付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、突発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)

| 2014年7月1日 | 特定疾患医療受給者証のご案内 注意! ■現在、難病で特定疾患医療受給者証をお持ちの方の有効期限が、難病制度の改革に伴い平成26年12月31日で終了となります。 引き続き更新を希望される方は、お急ぎください。 有効期限以降は、無効となりますのでお気を付け下さい。 ▲詳しくはこちら |

|---|

| 2014年6月1日 | 法改正情報 (年金機能強化法、H26年4月実施) 障害年金を受給されている方に朗報です! ■【特別支給の老齢厚生年金の「障害者特例」の一部改正】 障害者特例による年金請求が遅れた時の定額部分の取り扱い! 「障害者特例」は当サイトの障害者特例をご覧ください 旧法では、障害等級3級以上の方が60歳~65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金(H24年4月2日~H36年4月1日生、ただし女性は5年遅れ)の支給開始年齢に達した場合には、本人の請求により、請求書を提出した翌月から特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算されることになっていました。 今回の法改正では、障害年金受給者に限り、しかも障害等級が1級~3級に該当することが客観的に判断できかつ、保険者側で把握することが出来た場合に、請求書を提出することによって、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達時又は障害認定日(被保険者である場合は被保険者資格の喪失日)に遡って請求があったものとみなされ、その翌月から障害特例による特別支給の老齢厚生年金の支給が行われることとなります。 【経過措置】 施行日において障害特例の要件を満たしている人については、施行日以前に遡らず、施行日に次の①~③の要件のいずれかに該当したものとして、施行日に障害特例の請求をしたものとみなされ、施行日の翌月から年金額の改定が行われます。 但し、初診日から1年6ヶ月経過前、症状固定日前の日までは遡らないことは、従来と同じです。 ① 老齢厚生年金の受給権者となった日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき。(1号請求) ② 障害厚生年金等を受けることとなった日において、老齢厚生年金の受給権者であってかつ被保険者でないとき(2号請求) ③ 被保険者の資格を喪失した日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害の状態にあるとき。(3号請求) 特別支給の老齢厚生年金の支給開始が、段階的に引き上げられ、61歳以降に支給が開始される時代となっていることや、障害者特例給付が障害年金の受給資格を満たせない方も対象としている特例的給付の現状から考えると、今回の改正の対象を「障害年金の受給者については」と限定してしまうことには違和感がありますよね。 |

|---|

| 2014年5月1日 | 法改正情報(H26年4月実施) ■【障害年金の額改定請求に係る待期期間の緩和は22項目に限定実施】 額改定請求の現状は当サイトの「額改定請求」をご覧ください。 国年法第34条第3項、厚年法第52条第3項が改正され、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚労省令で定める場合には、額改定請求の待期期間(1年間)を要しないこととされ、平成26年4月から実施されました。 厚生労働大臣は、障害等級が従前の等級と異なったときは障害の程度に応じて年金額を改定するものとされています。 しかし額改定請求の乱用を防止するため、「障害年金の受給権を取得した日又は額改定の審査を受けた日から1年を経過した日」(待期期間)後でなければ行うことが出来ませんでした。 要するに初回請求で支給が決定したり、その後の更新時や額改定請求などで等級変更や支給の停止や再開がされるなどの決定(=処分)が行われた場合には、「1年間経過するまでは、審査請求以外には再請求ができませんよ」と言うことです。 今回の法改正は「障害の程度が明らかに増進したことが確認され、かつ改定請求が乱用される恐れがないもの(22項目)については、1年の待期期間を必要としない」とされ22項目に限定し実施されました。 今後は事例の内容・運用や窓口での対応に注力したいですね。 22項目は、以下のようになりました。 ① 両眼の視力の和が0.04 以下となった場合 ② 両眼の視力の和が0.05以上0.08 以下となった場合 ③ 両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合 ④ 両眼の視野がそれぞれ中心10度以内におさまるもので、 かつ、10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下となった場合 ⑤ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上になった場合 ⑥ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上になった場合 ⑦ 喉頭全摘出手術を施した場合 ⑧ 両上肢のすべての指を欠いた場合 ⑨ 両下肢を足関節以上で欠いた場合 ⑩ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠いた場合 ⑪ 一上肢のすべての指を欠いた場合 ⑫ 両下肢のすべての指を欠いた場合 ⑬ 一下肢を足関節以上で欠いた場合 ⑭ 四肢又は指の麻痺(完全麻痺に限る) (脳血管障害又は脊髄 の器質障害については6か月以上継続した場合に限る) ※完全麻痺以外の麻痺は、障害の程度の増進が明らかで なく、明確な要件とは言えないため。 また、脳血管障害又は脊髄の器質障害については、障害の固定が認められるまでに6か月程度必要であるため。 ⑮ 心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓を含)の使用 ⑯ CRT(心臓再同期医療機器)又はCRT-D(除細動器 機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合 ⑰ 人工透析療法の施行(3か月以上継続した場合に限る) ※一時的な人工透析療法の施行を除外するため。 ⑱ 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合(人工肛 門については6か月以上継続した場合に限る) ※一時的に利用する人工肛門を除外するため。 ⑲ 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6か月以上継続した場合に限る) ※一時的に利用する人工肛門及び一時的に行う尿路変更を除外するため。 ⑳人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態)にある場合(6か月以上継続した場合に限る) ※一時的に利用する人工肛門及び一時的な完全排尿障害 状態を除外するため。 ㉑ 脳死状態又は遷延性植物状態になった場合 (遷延性植物状 態については3か月以上継続した場合に限る) ※遷延性植物状態については、障害の固定が認められる までに3か月程度必要であるため。 ㉒ 人工呼吸器の装着(1か月以上常時継続した場合に限る) ※一時的な人工呼吸器の装着を除外するため。 上記項目に該当しない場合は、従来通りの待期期間がなければ額改定請求はできません。 |

|---|

無料相談・お問合せはこちら

横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

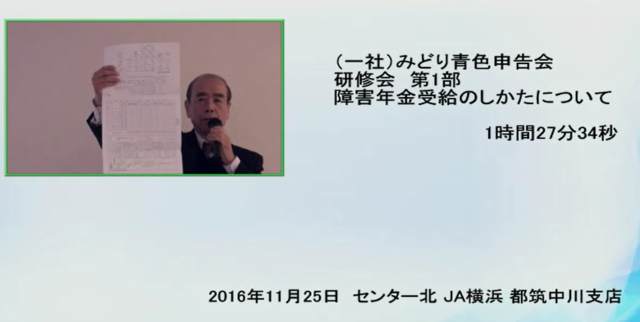

障害年金の講習会

JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。

【講演会の様子】

ごあいさつ

資格

- 2010年 社会保険労務士資格取得

- 2011年 DCプランナー(2級)資格取得

- 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。