運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

裁定請求で不支給になった方!

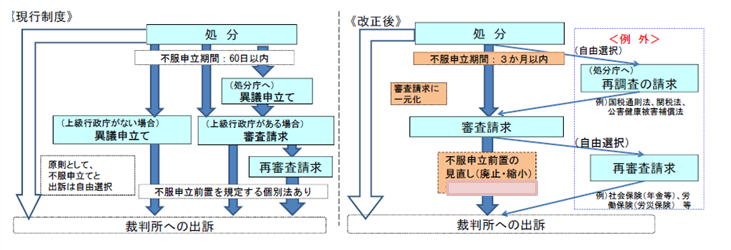

平成28年4月に改正行政不服審査法が施行されました。

障害年金請求の不服申立に関係する点は以下の3点です。

「審査請求の請求期限延長」

「60日以内」から「3ケ月以内」へ改正されました。

「裁判所へ出訴の条件緩和」

再審査請求を経た後でなければ裁判所へ出訴できなかったものが、再審査請求しなくても、裁判へ出訴することが出来るようになりました。

「口頭意見陳述の機会の拡充」

再審査請求の審査会の場において、今までは申立人と原処分をした保険者双方が、意見陳述をするのみでした。

しかし今後は、審査会の許可を得て申立人から保険者へ直接質問を発することが、出来るようになりました。

厚労省からのお知らせ!

平成28年7月15日に精神障害及び知的障害に係る認定において、ガイドラインが発表されました。

かねてより地域による精神・知的・発達障害の判定の格差において専門家検討会が行われていましたが、厚労省よりガイドラインが発表されました。

平成28年2月に専門家検討会が行われました。

精神障害及び知的障害に係る認定において、ガイドラインの改善を図る目的で議論されました。

これまで同じ診断書で更新したが、結果不支給になった方・・・

更新をして下位等級に変更や等級非該当になった方・・・

就労されている方・・・等

認定に必要な情報収集を適宜行い、より慎重に審査するとの概要です。

認定基準が大きく改善される予定です。

不支給の決定通知がきた・・・・・

害年金の請求をしたが・・・・・

- 不支給の決定通知がきた

- 今まで受給していたが、更新して不支給になった

- 予想よりも軽い等級に認定されてしまった

- 遡及請求(さかのぼり)が認められなかった

- 受給していた障害年金が、更新手続きの結果支給停止となった

- 不服申し立てしない方はこちら

- 不支給の結果のあと、症状が重くなった方はこちら

このような決定に不服があるときは、「不服申立て」を行うことが出来ます。

これを審査請求といいます。

審査請求は、結果を知った日の翌日から60以内に行うこととされていましたが、H28年4月施行の法改正により「60日→3ケ月」へ延長されました。

この期限内に「不服申立て」をしなかった場合は、正当な理由がない限り却下されますので注意しましょう。

次に、残念ながら審査請求が棄却され、それでも処分に不服があるときには、厚生労働省社会保険審査会へ再審査請求を行うことが出来ます。

尚H28年4月法改正により、審査請求が棄却された場合は、「再審査請求を経ずに裁判へ直ぐに出訴」できるようになりました。

以下不服申立ての流れを、順を追って解説いたします。

審査請求・再審査請求・訴訟(裁判)はどうするの?

審査請求・再審査請求(不服申立て)の流れをご説明いたします。

通知を知った日の翌日から3ケ月以内に請求

処分の理由をしっかり把握し、不服申立てが容認される可能性を検討します。

審査請求は、口頭又は文書で請求できるとされていますが、文書で行うことが通常です。

不服申立ては「審査請求書」の提出によって行いますので、まずはお住まいの都道府県厚生局の社会保険審査官宛に、電話で申込み審査請求用の書式を取り寄せます。

資料の収集

不服申立ての争点をふまえ、理論的な根拠となる必要な資料の収集を行います。

例えば、カルテの開示請求や医師への意見書依頼、第三者の証言等立証(エビデンス等)になる資料を集めていきます。

「審査請求書」の作成とエビデンス等の添付書類を揃えて完成させます。

尚、審査請求で「裁定請求の決定」を取消される事が少ないため、あらかじめ再審査請求を視野に入れて取り組むことが肝心です。

郵便で提出

作成した書類と添付する書類を管轄の都道府県社会保険審査官に提出します。

通常は郵送します。

必ず記録の残る方法で郵送することが大事です。

尚、作成した書類と添付する書類は、必ずコピーをしておきましょう。

決定通知

昨今審査請求の急増により、60日以内に決定されることは、ほとんどありません。社会保険審査官は、独任制(単独の審査)で決定書は、郵便で届きます。

審査にあたっては、「処分変更」と「社会保険審査官の決定通知」の2通りがあります。

社会保険審査官が審査する前に、保険者が原処分の変更をすることがあります。

そうしますと、提出している審査請求については、不服が解消されたことになりますので、社会保険審査官に「審査請求取下書」にサインしてを提出するということになります。

これが「処分変更」です。後日、正しい決定の文書が郵送されてきます。

「社会保険審査官の決定通知」には、「容認」「棄却」「却下」の3通りあります。

棄却された場合、再審査請求に進むケースがほとんどです。

で記載しましたように、不服申立てを始めた以上は、

で記載しましたように、不服申立てを始めた以上は、 再審査請求まで行うことがベストでしょう。

再審査請求まで行うことがベストでしょう。

「社会保険審査官の決定通知」の「容認」「棄却」「却下」

| 決定(裁決) | 容認 | 受理した(再)審査請求について審理した結果、請求理由を認め、原処分を取り消したもの |

棄却 | 受理した(再)審査請求について審理した結果、請求についてその理由がないとして請求を退けたもの | |

| 却下 | 期限を過ぎてからの(再)審査請求や保険者の決定が行われていないなど、(再)審査請求に関する条件を満たしていないため、内容を審理するに至らなかったもの | |

取下 | 受付後に(再)審査請求人から取下申出があったもの。 原処分の変更による取下 取下には、(再)審査請求後に保険者が再検討を行った結果、原処分の変更が行われ、これを踏まえて(再)審査請求が、取下げられたもの(=容認と同じ結果)が多く含まれています。 これを「原処分の変更による取下」といいます。 | |

| 移送 | 受付後に管轄外であることが判明し、管轄する審査官へ送付したもの | |

再審査請求

再審査請求には、次の2つの方法があります。

●審査請求の決定通知が届いた翌日から、60日以内に再審査請求を行います。

請求には期限がありますので、配達された日時をしっかり記録しておきます。

不在通知が投函されていれば、その日が「決定書が届いた日」となります。審査請求同様、追加の資料を収集します。

●審査請求をしてから60日以内に決定通知がないときには、飛躍請求を行うことが出来ます。

飛躍請求とは、60日以内に決定の無い場合に、棄却されたことと見なして再審査請求をすることです。

手続きをするには、その旨を記載し社会保険審査会に提出します。

審査請求同様、追加の資料を収集します。再審査請求書を作成し社会保険審査会に提出します。

再審査請求から公開審理

社会保険審査会からまずは、再審査請求の受取通知が届きます。

要件が整いましたら公開審理の通知と審査資料が届きます。

追加資料がある場合は、審理日の10日前に提出することとされていますが、当日でも可能です。

指定された日時に出席し、障害の状態、日常生活の支障等を申立てます。

請求者本人が出席できない場合は、家族等を代理人とする委任状を提出する必要があります。

裁決書の通知

公開審理から1~5ヶ月ほど後に裁決書が届きます。

この通知が、行政段階の最終決定です。コピーをとっておきます。

残念ながら棄却された場合、最終手段として訴訟裁判があります。

このケースは、費用面や心理面、労力、時間などかなりのハードルが高くなりますので、慎重に可能性を見極める必要があります。

訴訟

社会保険審査会の裁決により訴えが認められなかった場合、基本的にはすべてのケースで訴訟は可能です。

提訴期限は、裁決のあったことを知った日から6ヶ月目です。

ただし訴訟へのハードルは高く、費用面や労力、期間など慎重に見極め、勝訴の可能性を判断します。

訴訟の段階からは、弁護士に依頼することになります。

日本年金機構が、決定した事項についてそれを覆すのは容易ではありません。

専門的な知識が不可欠ですので、請求する前に是非障害年金専門の社労士にお任せすることをお勧めいたします。

注)既に他の社労士に契約され不支給になられた方は、ご遠慮させて頂きます。

ご了承ください。

更新で障害年金が支給されなくなった「支給停止」ということは、障害の程度に該当していないのです。

ですが、時間の経過とともに障害の程度が、重くなったりすることがあります。

そのような場合は、また支給するように求めることができます。

これを「支給停止事由消滅届」といいます。

注意しなくてはいけない箇所がいくつかありますので、専門家にお任せすることをお勧めいたします。

一度決定された裁決を覆すこと(不服申し立て)は、非常にハードルが高いです。

不幸にして不支給の決定通知が来ても、諦めることはありません。

- 裁定請求で、不支給の決定通知が来た場合

- 更新手続きをして、不支給の決定通知が来た場合

(1)の裁定請求をした場合は、裁定請求した時より障害が増悪していれば、いつでも障害年金の請求をすることが出来ます。

(2)の場合は、障害の程度がその後憎悪していれば、「支給停止事由消滅届」を診断書等添付書類と一緒にいつでも提出できます。

ただし、どの場合でも必ず診断書の内容をチェックしなければなりません。

障害年金受給の可否は、医師の診断書の内容が鍵です。

実際の日常生活の状況と障害の程度を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらいましょう。

「病歴・就労状況申立書」の記載内容も、ポイントです。

当事務所は、少しでも皆様のお力になれますよう努力させていただきます。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。

また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。

保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。

無料相談・お問合せはこちら

横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

障害年金の講習会

JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。

ごあいさつ

資格

- 2010年 社会保険労務士資格取得

- 2011年 DCプランナー(2級)資格取得

- 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。